本文

児童手当-令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法改正による制度改正(拡充)が行われます。

制度改正(拡充)の内容

- 所得制限の撤廃

- 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

- 第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額

- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

- 支給回数を年6回に変更

制度内容の比較

| 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |

|---|---|---|

| 支給対象 | 中学生(15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで) |

| 所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |

| 手当・月額 |

・3歳未満:月15,000円 ・3歳~小学校修了まで ・中学生:月10,000円 ※児童を養育している方の所得が、所得「制限」限度額以上、所得「上限」限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給 |

・3歳未満 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで ※特例給付はなくなり、受給者全員が上記の支給額 |

| 第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで(注) |

| 支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |

偶数月(年6回) |

(注)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合

→21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、第3子と数えます。

支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額(10,000円)、7歳のお子様は第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母のうち、所得の高い方

(施設、里親で養育している方については、下記のお問い合わせ先までご相談ください。)

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へ申請してください。

※受給資格者が村外に住民登録している場合は住民登録地へ申請してください。

申請について

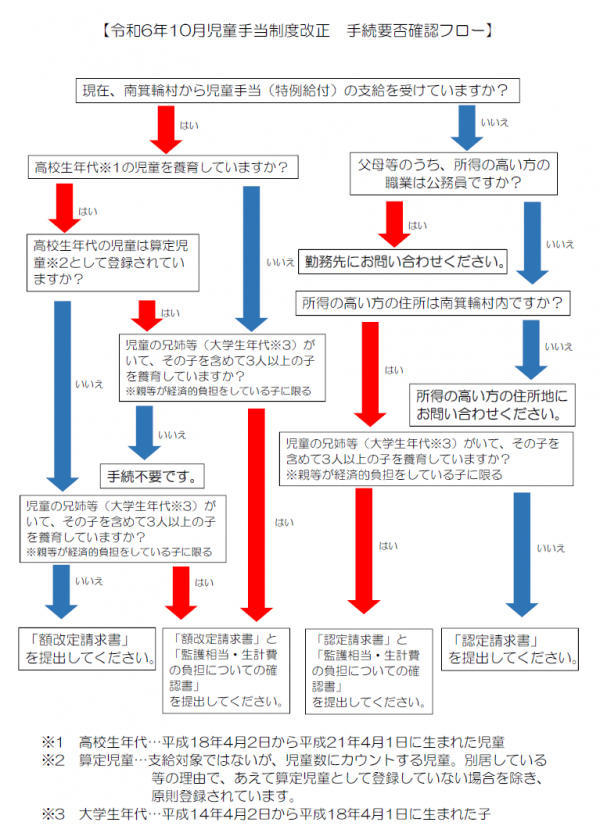

申請の手続き要否確認フロー

※受給対象者の方には通知文書の送付または、すぐーるにて配信しています。

制度改正による申請が必要な方

以下のアからエに該当する場合には令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

申請が必要な人は下記様式をダウンロードし、提出してください。

※こども課(こども館:役場庁舎北側)にも様式がありますので、必要な方はお越しください。

ア:所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方。

「認定請求書 [PDFファイル/117KB]」を提出してください。

※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると養育している子どもが3人以上いる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/67KB]」 も記載し提出してください。

イ:高校生年代の児童のみを養育している方

「認定請求書 [PDFファイル/117KB]」を提出してください。

※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると養育している子どもが3人以上いる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/67KB]」 も記載し提出してください。

ウ:現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方

「額改定認定請求書 [PDFファイル/100KB]」を提出してください。

※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると養育している子どもが3人以上いる場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/67KB]」 も記載し提出してください。

エ:現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると養育している子どもが3人以上いる場合

「額改定認定請求書 [PDFファイル/100KB]」と「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/67KB]」を記載し、提出してください。

※様式は下記の記入例をご覧ください。

【記入例】認定請求書 [PDFファイル/137KB]

【記入例】額改定認定請求書 [PDFファイル/100KB]

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/93KB]

制度改正による申請が不要な方

以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。

オ:現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方

カ:現在特例給付を受給している方

令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。

キ:現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方

原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。

制度改正分の受付期間

令和7年3月31日まで(必着)

※初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年11月15日(金曜日)(必着)

制度改正分の申請方法

南箕輪村こども課(こども館内)に必要書類を提出。

こども館の所在地はこちら

※こども課(こども館)は役場庁舎北側にあります。ご注意ください。

郵送での請求は下記の宛先にご送付ください。

〒399-4592

南箕輪村4825-1 南箕輪村役場 こども課(児童手当担当)

※郵送申請にあたり、以下のaまたはbのコピーを請求書に添付してください。

(保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。)

a.請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類

マイナンバーカード(個人番号カード)※おもて面のみ

自動車運転免許証 ※両面

パスポート ※顔写真が写っている部分 等

b.請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2種類

健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等